第十一章

『笑ひ』の引用は、第十三章、第十五章にも出て来ますが、集中的な引用は、この第十一章で終はります。第六段落に小林秀雄自身が「努めて彼自身の言葉を辿つて書いてゐる」と記してゐるとほり、この章でも、文章のかなりの部分が『笑ひ』からの引用や要約と言ふべきものから成つてゐます。

逆に、小林秀雄自身の言葉で書かれた部分は、分量としては少ないのですが、そこには注目すべき意見が述べられてゐるやうに思はれます。例へば、第二段落の最後に、かうあります。

世人が虚榮心(vanité)と呼んでゐる、放心してゐる自己愛といふ一種の正氣の狂氣をよく觀察し給へ。異様な光が、滑稽の問題を照すであらう、とベルグソンは言ふ。こゝで、彼は、後年の彼の思索を待つてゐる道德問題の底知れぬ穴を、讀者にのぞかせるのであつて、これは、この試論に現れた、最も深い思想だ。

小林秀雄の『笑ひ』についての論には、『意識の直接與件論』や『物質と記憶』の延長として、芸術論をからめながら、人間の認識における直観の役割について論じる部分と、笑ひの社会的側面や倫理を論じて、『道徳と宗教の二源泉』を目指す部分の、二つの大きな軸があると言へるのではないでせうか。

後者の論は、第十章の第五段落から始まり、第十一章の第七段落まで続いてゐます。『笑ひ』の末尾を「逐字譯」で引用した部分は、その中核を成すと言へるでせう。最後の第八段落は、「扨て、ここまで來ると、話は元に戻らなければならない。」といふ文章で始められ、これ以降、話は、芸術と哲学がその根底に直観を持つといふ点で共通してゐるといふ、前者の流れに戻るやうに見えます。小林秀雄が、『感想』を『道徳と宗教の二源泉』から書き出し、最後はそこに戻るつもりだつた、といふ私の空想が当たつてゐるとすれば、第十章、第十一章あたりの文章は、さうした展開を思ひ描きながら書かれたといふことになるのですが・・・。

ベルクソンは、笑ひの持つ棘について、繰り返し述べてゐます。小林秀雄の引用してゐるところでは、第五段落の次の部分がその一例です。テレビに笑ひばかりが目立つ今日、この文章を読むと複雑な気分になります。

社會生活の強張りは、社會に對する一種の不作法であるが、これに應ずる笑ひは、これに輪をかけた不作法であらう。笑ひのうちに、人間の好意を認める事は難しい。成る程、笑ひは快樂だが、われを忘れた喜びは笑ひの序幕に過ぎない。やがて、笑ひは、傲然と居直り、相手を操人形と見なして、その絲をしつかり握るであらう。この思上りにのうちには、エゴイスムの少量があり、エゴイスムの背後には、何かしら人爲的な、苦がいもの、自分の笑ひに、更に理由をつければつけるほど、いよいよ動かし難いものになつて來るペシミスムの芽生えと言つた樣なものが見附かるであらう。

この章では、『笑ひ』の他に、「パリ・ジュールナル」に載つた談話からの引用もあり、小林秀雄は、これについて「彼の著作のうちには見られぬ、明瞭な發言」だと述べてゐます。さう言ふ小林秀雄自身も、講演や座談会の場では、著作の場合よりも、自分の狙ひについて率直に述べてゐるといふ気がしますが、如何でせうか。

この引用で始まる最後の段落では、社会を本来の環境とする喜劇との対比で、「敢へて言へば、社會と絶縁しようとする傾向を持つ」悲劇を取り上げてゐます。小林秀雄が『笑ひ』を論じるなかで取り上げてゐる、直観を得るための努力と、社会の倫理的基盤の解明、といふ二つの問題は、個人と社会の係はりといふ、小林秀雄自身の基本的な主題に繋がるものであり、ここでは、前者が悲劇的なもの、後者が喜劇的なものといふ形で述べられてゐる、と言へるかも知れません。

第十二章

第十二章は、前章に続いて、モーパッサンの『ピエールとジャン』の序文の話から始まります。小林秀雄はこれが気に入つてゐたと見えて、この序文そのものや、その内容について、以下のやうに、繰り返し書いてゐます。

- 『様々なる意匠』(1929年)

- 『小説の問題 II』(1932年)

- 『現代詩について』(1936年)

- 『山本有三「眞實一路」を廻って』(1938年)

- 『ゴッホの手紙』(1952年)

- 『感想』(1955年)

- 『蓄音機』(1958年)

- 『井伏君の「貸間あり」』(1959年)

第二段落では、"Écrits et Paroles"に収められた「哲學」、原題は"La Philosophie Française"から、実証主義に関する部分を引用してゐますが、話はすぐにモーパッサンに戻り、第三段落では、モーパッサンに語りかけるベルクソンの言葉を想像して書いてゐて、『感想』の中でも特異な部分になつてゐます。

第四段落は、『笑ひ』の解説で林達夫が言及してゐた『意識の直接與件論』の第1章の美的感情に関する部分を扱つてゐます。

藝術作品には、その作者との何とも定義し難い類似が感じられるものだが、これは、作者はその精神状態を、表現(exprimer)してゐるのではなく、暗示(suggérer)してゐるからであり、それといふのも、作者が、表現する事の出來ないオリヂナルな精神状態を見てゐる爲だ。

といふあたりは、『ピエールとジャン』の序文でモーパッサンが書いてゐるフローベールの教へと通じてゐるやうに思はれます。

第十三章

第十三章の冒頭は『笑ひ』からの引用で始まり、芸術家の目指す個性的なものが、何故、人々の心を打つのか、といふ問ひが扱はれてゐます。

ベルグソンの答は、簡單である。彼の信ずるところでは、天才の印しとは努力の印しなのだ。作品は、これに接する私達に、作者がやつた樣に正直に物を見る努力を促す。この各自の努力によつて、作品が一樣に眞と認められるに至る。作者の眞率は、私達に傳はらざるを得ない。なるほど作者の見たところを、私達は再び見る事は出來まい。少くとも全く同じ樣には見る事は出來まい。併し、作者がまさしく見たのなら、見るに要した作者の眞率な努力を、私達は模倣せざるを得ないのである。

最初の段落の後半に出てくる「精神的聽診」といふ言葉は、『思想と動くもの』に収められた『形而上学入門』に出て来る言葉です。この言葉が出てくる部分を引用してみませう。

してみると、テーヌのようないわゆる「経験論」とドイツのある 汎神 論者たちのきわめて超越的な思索との距離は、人が考えているよりは、はるかに少ないものである。この二つの場合、方法は類似している。翻訳の要素が原文の部分でもあるようにそれを使って推理するのである。ところが本当の経験論は、原文そのものにできるだけ迫ってその生命を深くさぐり、一種の精神的聴診によってその魂が鼓動しているのを感じようと志すものであって、この本当の経験論が真の哲学である。

(岩波文庫版『思想と動くもの』河野与一訳 272ページ)

ここで比喩的に「原文」といふ言葉で指されてゐるのは、第一段落の末尾で、小林秀雄が同じ『形而上学入門』から引用してゐる部分の「我による我の單純な直觀」に当たると考へて良いでせう。

第二段落で、再度『笑ひ』に触れた後、『精神のエネルギー』に収められた『知的努力』へと話が進み、第十四章まで続きます。小林秀雄が言ふやうに、この論文は『笑ひ』の2年後に書かれたものですが、その内容は、ベルクソン自身が「この前の著作」として言及してゐる『物質と記憶』に続くものとなつてゐます。

『知的努力』からの引用は、ほぼ、ベルクソンの本文の筋に沿つた形で進められてゐます。第十四章(第五次全集122ページ)で、小林秀雄自身、「私は、ベルグソンの言葉を、要約が不可能なまゝに辿つてゐるのだが」と言つてゐるとほりです。第三章をたどつた際に、郡司勝義さんが小林秀雄に『物質と記憶』から読みとつたものは何かを訊ねたら、「生命ッてね、努力なんだよ」と言はれた話をご紹介しましたが、努力といふ言葉は、『感想』のキーワードの一つだと言つて良いのではないでせうか。

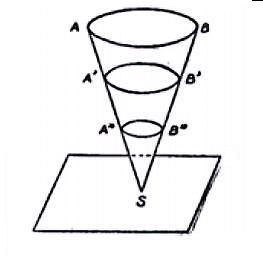

小林秀雄によれば、『知的努力』でベルクソンは、「知的努力の知的特徴を、直かに明らめようと努める」のですが、第五段落では、思ひ出すときに例をとつて、「努力が伴ふ場合は、精神の、一つの面から他の面への動きが觀察される。」といふ考へ方が紹介されます。ここで言ふ精神の一つの面から他の面への動きは、『物質と記憶』に登場する有名な円錐形で、水平な断面が上下する動きに対応したものだと考へてよいでせう。(田島節夫訳の白水社版では183ページ、合田正人、松本力訳のちくま学芸文庫版では232ページ)

同じ段落では、「動的図式」といふものが登場します。これは、後で何回も登場する重要な概念なので、小林秀雄の文章で確認しておきませう。

ベルグソンは、樣々なイメージに展開するこの單純な表象を、動的圖式(schéma dynamique)と名附ける。そんなものを假定したいのではない。事實の觀察は、さういふものがなければならぬ事を告げてゐるので、たゞこれをはつきり定義しようとすると、大變難しいだけだ、と彼は言ふのである。

続いて、さうした「図式」を説明するために、ベルクソンが挙げた例として、「めくら將棋」の指し手には「それぞれの對局が、獨特の顔附をもつたものと見えてゐる」ことや、ベルクソン自身がある学者の名前を思ひ出さうとした際の経験が紹介されます。

最後の二段落では、物を理解する際の心の働きが分析されます。結論だけを引用すれば、かうなります。

私達は、これらの觀念、つまり抽象的な諸關係から出發して、その想像上の物質化、假定的な言葉の形體化に進み、これを、見てゐるもの聞いてゐるものの上に置く。解釋するとは再構成する事だ。イメージとの最初の接觸が、抽象的な考へに、その方向を印する。この考へが、次に、心に浮かぶイメージに發展し、これが、今度は、知覺したイメージに接觸し、その行跡を辿り、その上にかぶさる。この重なり合ひが完全な時に、知覺は完全に解釋される。

最後から二番目の段落にあるやうに、「本當の解釋となれば、一方では、知覺やイメージと、他方では、それらの意味との間を往來する。」わけですが、この動きは、思ひ出す時の「精神の、一つの面から他の面への動き」に対応するもので、「意味」は「動的図式」に当たると言へるでせう。

第十四章

第十四章では、前の章に続いて『知的努力』が論じられます。この章は九つの段落から成りますが、その大半は「ベルグソンの言葉を、要約が不可能なまゝに辿つてゐる」もので、さうでないのは、上記の引用を含む、第七段落の前半だけです。それも短いものですから、全文を引用してみませう。

私は、ベルグソンの言葉を、要約が不可能なまゝに辿つてゐるのだが、辿りながら痛感するのは、彼自身も言ふ樣にこれは理論ではない、所謂テオリーといふものから一番遠いものだ、といふ事だ。知的努力といふ概念が説明されてゐるのではなく、知的努力といふ直感された事實を確かめようとする努力が表現されてゐると言つた方がよい。圖式とかイメージとかいふ言葉が定義されてゐるのではない。さういふ言葉自身が、己を明瞭化しようと努力してゐる。この樣な文體には讀む人の誤解が避けられぬ事は、恐らくベルグソン自身が一番よく知つてゐるであらう。讀者によつては、言はば、ベルグソンの文章を逆樣に讀み、圖式とイメージとの二元性が、どうして無理にも必要なのか、而も同時に、兩者の要素の一つが他の要素に働きかけるという樣な事を、どうして思ひ附きたがるのか、と 訝 る人もあらう。

『知的努力』を読むときに引つかかるのは「図式」と「イメージ」(仏語ではイマージュ)といふ言葉ではないでせうか。これらの日本語が持つ語感から出発してベルクソンの議論を理解するのではなく、現実に与へられてゐるどのやうな事実を、これらの言葉で表さうとしたのかを思ひ描くことが肝腎だと思はれます。

イメージ(イマージュ)については、後年、小林秀雄自身が江藤淳との対談の中で説明してゐます。(『「本居宣長」をめぐつて』 第五次全集では第十四巻540ページ~。対談は現代仮名づかひで書かれてゐるので、それに従ふ。)

常識人は、哲学者の論争など知りはしない。観念論や実在論が、存在と現象とを分離する以前の事物を見ているのだ。常識にとっては、対象は対象自体で存在し、而も私達に見えるがままの生き生きとした姿を自身備えている。これは「 image 」だが、それ自体で存在するイマージュだとベルグソンは言うのです。(略)ところで、この「イマージュ」という言葉を「映像」と現代語に訳しても、どうもしっくりしないのだな。宣長も使っている「かたち」という古い言葉の方が、余程しっくりとするのだな。「古事記伝」になると、訳はもっと正確になります。性 質情状と書いて、「アルカタチ」とかなを振ってある。「物」 に「性質情状 」です。これが「イマージュ」の正訳です。大分前に、ははァ、これだと思った事がある。ベルグソンは、「イマージュ」という言葉で、主観的でもなければ、客観的でもない純粋直接な知覚経験を考えていたのです。更にこの知覚の拡大とか深化とか言っていいものが、現実に行われている事を、芸術家の表現の上に見ていた。宣長が見た神話の世界も、まさしくそういう「かたち」の知覚の、今日の人々には思いも及ばぬほど深化された体験だったのだ。

ベルクソンのイマージュについては、いろいろと難しい議論があるやうですが、基本的には「現実に形を持つて、この世の中にあるものの、私達に感じられる姿」を指すのだと考へて良いのではないでせうか。

図式の方は、逆に、未だ形を持つには至らないが、さうした形である「イメージを期待するところに成り立つ」ものです。小林秀雄が引用するベルクソンの言葉を使へば、かうなります。

イメージが閉された状態にあるところを、圖式は開かれた状態にしてみせる。イメージが出來上つた、動かぬ状態で示すところを、動いて何かに成る關係で示すのが圖式である。

この章を締めくくるのは、「生命の特徴である非物質的なものの増大する物質化といふものに、出來る限り近附いてみたのである。」といふ、『知的努力』の末尾の言葉ですが、イメージが物質的なものかどうかは議論があるとしても、図式は確かに非物質的なものであると言へるでせう。

なほ、小林秀雄が述べてゐる「アルカタチ」といふ言葉は、『古事記伝』「書紀の論ひ」に出て来ます。

漢籍心 を清く洗 ひ去 て、よく思へば、天地はたゞ天地、男女 はたゞ男女 、火水 はたゞ火水 にて、おの\/その性質情状 はあれども、そはみな神の御所爲 にして、然るゆゑのことわりは、いとも\/奇靈 く微妙 なる物にしあれば、さらに人のよく測知 べききはにあらず。

(岩波文庫版32ページ)

第十五章

第十五章は、第六章で引用された『笑ひ』の一節から始まります。第二段落以降は、『思想と動くもの』に収められてゐる『変化の知覚』からの引用を中心に話が展開し、第十六章の終り近くまで続きます。この章での『変化の知覚』からの引用は、原文を順に辿るといふのではなく、前後を組み替へながら行はれてをり、一つの引用も短めで、十分に咀嚼したものを使つてゐるといふ感じがします。

『変化の知覚』は、もともとベルクソンがオックスフォード大学で行つた講演で、新たな説を唱へてゐるといふよりも、知覚を掘り下げる芸術家に倣つた哲学の方法や、ゼノンの逆説に見られるやうな現実の運動と固化された分析との矛盾など、従来からの主張を、変化の知覚といふ問題を中心に展開した趣の文章となつてゐます。

この章で小林秀雄が整理してゐる、変化といふものについてのベルクソンの主張では、次の部分が注目に値するのではないでせうか。

現實の變化は不可分のものだが、私達は、これを、一つゞきの別々な状態が、時間のうちに並んでゐるものとして扱ふ習慣になつてゐる。

外の物も動いてゐるし、内の物も動いてゐる。何處に、私達は行動のきつかけを求めればよいか。状態と呼ぶ不動を求めるより他はない。比喩は簡單すぎる嫌ひがあるが、平行な二つのレールの上を、同じ方向に、同じ速度で走つてゐる二つの列車は、それぞれの乘客にとつては不動であらう。

二つ目の文の「比喩は簡單すぎる嫌ひがあるが」といふ部分は、ベルクソンの文章にはなく、小林秀雄の付した注釈です。また、ここに出てくる列車の譬へは、以下のやうに書かれてゐます。

実を言うと、不動ということが運動の欠如を意味するものだとすれば本当の不動というものはない。運動は事象そのものである。われわれが不動と呼んでいるものは、二つの列車が二つの平行なレールの上を同じ方向に同じ速度をもって進んでいる場合に起こる事とよく似た状態である。その場合二つの列車はそれぞれもう一つの列車に乗っている旅客にとっては不動である。しかしこの種類の事情、概して例外的な事情が、われわれに規則的な正常な事情のように思われるのは、それによってわれわれが物にはたらきかけ、また物がわれわれにはたらきかけることができるようにするからである。 (『思想と動くもの』河野与一訳、岩波文庫版224ページ)

「事象」は、河野与一流の réalité の訳で、「実在」といふ訳語の方が一般的でせう。運動こそが実際に在るものだといふわけです。

我々が物に働きかけるためには、現実の時の流れに同調する必要がある、といふベルクソンの主張は、精神医学者の木村敏さんの『時間と自己』を連想させます。この本で、木村さんは、分裂病(最近の用語では統合失調症)、鬱病、癲癇といふ精神病における時間感覚について、かう書いてをられます。

いささかの誤解は覚悟の上で公式化して言ってしまえば、分裂病者はいつも未来を先取りしながら、現在よりも一歩先を生きようとしている、と言ってよい。 (『時間と自己』中公新書 72ページ)

鬱病者のレマネンツ的な秩序とのかかわりかたを支配している時間は、自己自身におくれをとらないように、とりかえしのつかない事態にならないように、これまでの住み慣れた秩序の外に出ないでおくという、いわばきわめて保守的な、ハイデッガー的にいえば既存性を存在の唯一の根拠にしているような時間である。 (同 107ページ)

癲癇の患者や癲癇に親和性をもつ人の意識が現在の体験と強く結びついていて、過去や未来の意識が相対的に弱まっているということは、アウラ体験のような特殊な病的状態についてだけではなく、その日常生活における意識のもちかたや行動のしかた一般についても言えることである。 (同 148ページ)

ベルクソンは、人が物に働きかける場合を想定してゐるのに対し、木村さんのお話は、専ら対人関係に係はるものだといふ違ひはありますが。

Copyright (C) 2007 吉原順之